外構工事において必ず存在するマスがあります。これらは工事の内容によって高さの調整が必要な場合があり、この記事ではその「マス調整」のやり方を解説します

外構工事において、汚水マスの調整を行う方法をご説明します。以下の手順を参考にしてください

外構工事をすると勾配をとったりすることが多いので、マス調整をすることがありますよ

マス調整のやり方手順

- 調整したいマスの高さを決める(例えば基準となる地面の高さ(GL)を決める)

- マスの切る部分に印を付ける(マスが低い場合は継手ソケットやアジャスター)

- ディスクグラインダーやダイヤモンドカッターを使用して、適切な高さに調整する

- 蓋を戻し高さの確認をする

このような順序で調整していきます。これを詳しく解説します

1.マスの高さを決める

マス調整は汚水マスの高さを適切に調整する作業です。土間コンクリートなどに高さを合わせるために正確な高さが必要です。

まずは設定高さを決めます。高さを決めたらその基準となる高さに水糸を張ります。(勾配有り、無しにかかわらず水糸を必ず張りましょう)

これが仕上がりの高さになります

ここで高さを間違わないようにしましょう。間違ってしまったまま切ってしてしまうと修正が困難になってしまうことがあるので注意しましょう

合わせて知りたい庭の直線と高さの出し方はこちら

2.マスの切る部分に印を付ける

マスが高くカットが必要な場合は印付けをしましょう

印を付ける個所は水糸を張った高さではなく、マスの蓋受けの厚みより下に付けます。水平器などを用いてなるべくマス外周に印を付けることができれば切り加工やすいです

マスが低い場合は継手ソケットやアジャスターを用いて高さを上げますので、マスに印はつけることがありません(ただし継手ソケットやアジャスターで高くなってしまう場合は、余計な部分のマスの切り加工が必要になります)

3.ディスクグラインダーやダイヤモンドカッターを使用して、適切な高さに調整する

まずはマス蓋が邪魔になるのでマイナスドライバーなどで取り外しましょう

付けた印をなぞるように切りますが、マスを切る際には、安全に注意してください。ディスクグラインダーやダイヤモンドカッターを使用して、適切な高さに調整します!

ディスクグラインダーは充電式ディスクグラインダーを使用するとコードが邪魔にならずカットしやすいです!

私アリンコはまだ残念ながらコードままです。そろそろ充電式がほしと思っています

4.蓋を戻し高さの確認をする

調整後、蓋を戻しマスの高さを確認してください。まだ高い場合はもう一度蓋を外し、グラインダーやダイヤモンドカッターで削るように微調整してください

高さが正確であれば、問題がないことを確認して作業は完了です

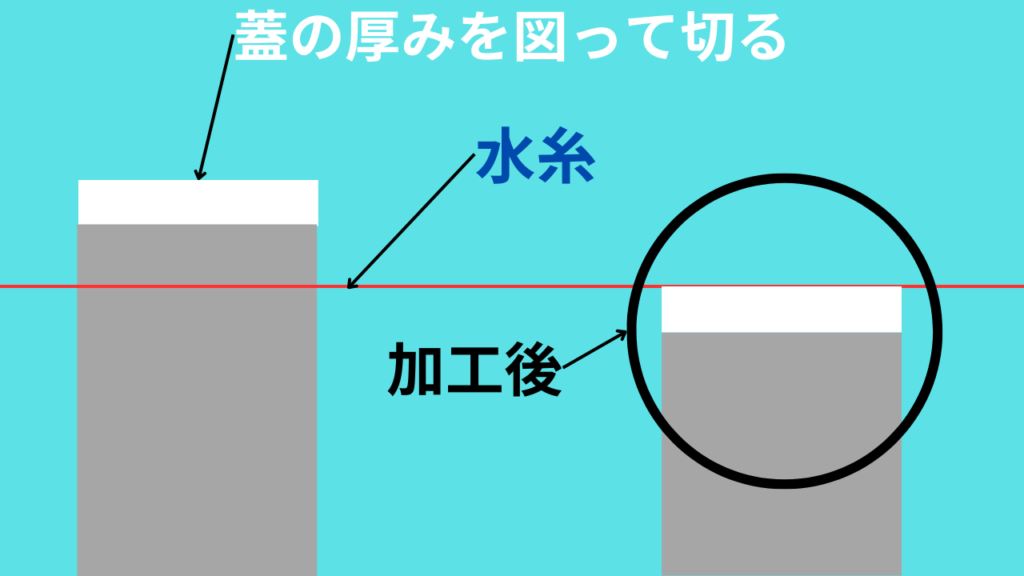

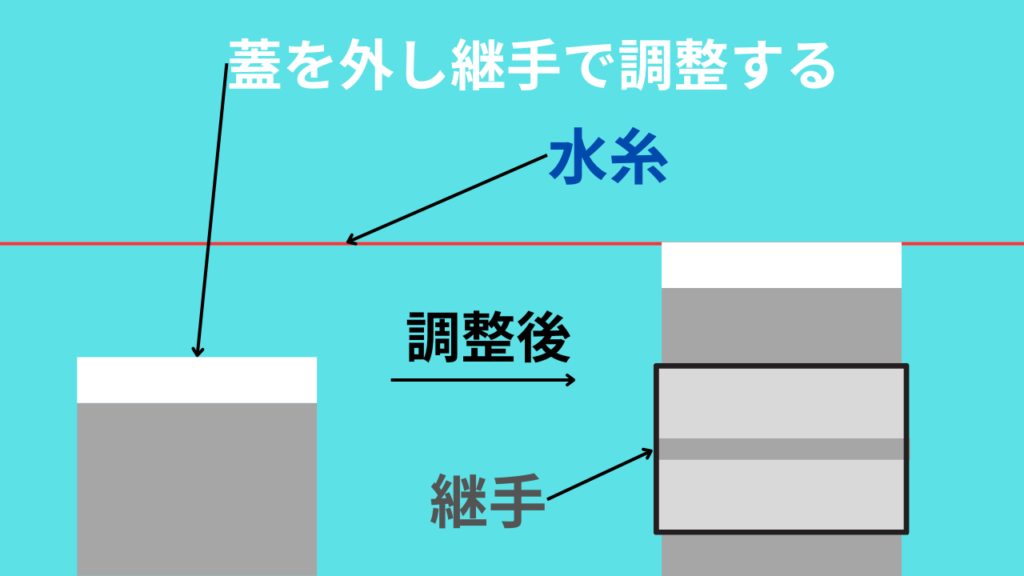

マス調整の断面図

高さを下げた断面図と上げた断面図を見てもらえるとイメージができると思います。マス蓋の厚みも確認してから作業に取り掛かりましょう!

下げ調整の断面図

マスを切って下げ調整をしたもので、蓋の厚みを図って調整した断面図になります

上げ調整の断面図

継手を使用して上げ調整したものです。継手のみで高くなる時は既存のマスは切り下げてから継手を使用します。継手には塩ビパイプ用接着剤が必要になるので必ず接着剤を使用しましょう。接続部分の汚れはしっかり拭いて接着剤をたっぷりと塗りましょう。汚れが付着していると接続部分が入りにくくなります!

内側から塩ビ管カット!

マスが外側からどうしてもカットできないことが場合にマスの内側(塩ビ管内)からカットできる方法もあります!インパクトドライバーに接続できガイド版もあって高さ調整もしやすい!

それはこれ!!

汚水マスの調整は場合によってディスクグラインダーが使えるくらいマス周りを大きく掘らなければならないことがありますが、これがあればそれほどマス周りを大きく掘ることなくカット加工ができる!なおかつ高さ調整がしやすいことが利点となります!!

この内側からマスをカットしたい時、現場の状況によっては使い勝手がとてもよい物だと思います!(コンクリート埋設部分のカットなども可能のため)。使ってみる価値はあります!

まとめ

外構工事においてマス調整はよくあることなので、避けては通れない作業になります。マス調整(加工)のやり方を覚えておけば困った時に役に立ちます!ひどい業者の場合、マス調整しないまま高さを無視してコンクリート打設をする業者もいるみたいです!

順序は「高さ」→「印」→「切る」→「確認」です。このやり方がわかると勾配のあるところのマスにも応用ができると思います

忘れてしまいそうな時は切る前に断面図でイメージするとよいかと思います!